日付;2025/05/04(日)

はじめに

2024年の1月から小さな創薬ベンチャーで実験しているわけだが、ここに来て実験ノートって重要なんだなってことがよくわかった。特に最近は、とある申請を行うために、まるでCRO(Contract Research Organization)かよっていうくらいしっかりした報告書を書く必要があった。そのときに実験ノートの重要性を認識したという感じである。

そういうこともあって、実験ノートについての最近の考えを書いておこうと思う。ここに書いてあるような実験ノートを書くことができれば、個人としては最高だろう。過去の記事はここにある。一部、最近になって追記した内容もあるが、基本的な考え方は昔から変わっていない。現在では、上から順に辿って試薬等を準備し、それを順番に実行すれば、同じような実験結果を得ることができる、という実験ノートが一番良いと思っている。

実験や研究の状況

今行っていることは、アカデミア(基礎研究をやっている大学や公的研究機関)での研究ではなく、インダストリー(製薬企業)での実験であり、研究的な要素はほとんどなく、どちらかといえば問題解決に近いように思っている。そして、申請書類のためにけっこうしっかりした報告書を作成する必要があったりする。その報告書の内容は、アカデミアでの研究より随分と詳細である。また、下手をするとタイムコースまで記録する必要があるのではないかと思う時がある。そのような状況では、結構詳細な情報の記録を取る必要がある。

実験ノートとしてエクセルが有用な場合

詳細な情報が必要になる場合、マイクロソフトのエクセルが有用である。その理由として、記録する内容が多いため、そんなものを手で書いていたら時間もページも勿体ないし、第一、手書きの文字は基本読めない。他人の字なんか、読みたくもないし。なので、詳細で正確な情報が後々に必要な場合、どうしてもエクセルで管理する必要性が生じるのではないだろうか。もちろん、ワードでも一向にかまわん。好きな方にしたらいい。しかし、ワードだと、表計算がプロトコールの間に自由に挿し込むことが出来ないので、やはりエクセルがベストなんじゃあ無いかと思っている。特に、以下の状況の場合は、エクセルが有用ではないかと思う。もちろん、ワードでも良いけど。

後ほどすこし述べるが、エクセルで実験ノートをまとめるのは非常に便利である。以前、電子ノートには反対、紙一択といっていた自分とは打って変わって。しかしながら、いわゆる本番のスタンドアロンな電子ノート(Electric Laboratory Note)は、未だに少し抵抗がある。これの管理は、個人や部署どうとかではなく、会社のサーバーがちゃんと動いていて、そして会社全体やコンプライアンスの部署が統括してルールを決めてから使用すべきものと思う。

実験室にノートパソコンを持ち込んで良い場合

章題通りである。職場でノートパソコンを支給されており、それを実験室に持ち込んで、かつ、実験しながら扱える場合である。これは、実験室のレギュレーションの上では、特にP1の部屋なんかでは可能であるが、正直に言えばやめた方が良い使い方な気はする。その理由は、実験室は、たとえそれが遺伝子組み換え実験や臨床検体を使っていないような、いわゆるP1実験だっとしても、例えば、SDS(Sodium Dodecyl Sulfate)を使ったり、アミノグアニジンを使ったり、場合によっては固定液にパラホルムアルデヒドが含まれていたり、フード(Hood)の中にあった物をその実験机に置いたりと、あまりキレイじゃあ無い可能性がある。グローブを付けたまま、白衣を来たままそのあたりを歩き回ったり通常のデスクを触ったりしたら駄目なのと同じである。実験室に持ち込んでいるコンピューターを、何か物を食べたり飲んだりする部屋に持ち込んで、デスクに置くわけだ。素手でバチバチ触るキーボードにグローブをはめた手でバチバチ触ることにもなる。それでキレイなはずがない。

従って、ここで記載した内容を実行出来るのは、実験室にノートパソコンを持ち込んでも良い施設に所属しており、かつ、実験室で使ったノートパソコンを通常の部屋で使うのに抵抗が無い人に限定されるだろう。そして、この条件は実はけっこう厳しいのかもしれない。

上記をやっても平気な人に加えて、実験室もしくは各実験台にディスプレイがおいてあるような場合は更に有用と言える。特に最近のパソコンは、USB-C接続で外部画像に出力できたりする。そのようなパソコンであれば、大きな外部ディスプレイにエクセルで書いたプロトコールを表示し、細胞のカウント数や重要なコメントをそのプロトコルに追記しながら作業を進めることが出来る。これはなかなかに便利である。

逆に言えば、実験室にノートパソコンを持ち込むことが出来ない場合、エクセルやワードは有用ではない気がする。そのような場合、エクセルなどで作成したシートをなんとかA4の紙に合うように印刷して持ち込んで、それを紙ノートに貼っておくというのが、最強であろう。

実験を同僚に依頼する必要がある場合

技術員にある実験を依頼するためには、その実験に合わせたプロトコールをその技術員に渡す必要がある。そのときに、読めない手書きで下手な指示を出すより、エクセルなどでその手順や要望をしっかり書いた物を渡したほうが良い。特に、熟練の技術員は、専門とする実験であれば一人で出来るし、もしかしたらその職場のSOPに従って作業するように、という場合もある。そういうときはエクセル等の方がお互いのためである。器が大きく、性格が良く、理解のある技術員ならば、間違いを訂正してれるかもしれない。ここで揚げ足をとってくるヤツには****と言ってやれば良い。

実験ノートを提出したりサーバーに保存する必要がある場合

重要な報告書になると、実験条件が記載されたノート(ここで言うエクセル)や実験結果を保存したデータ(エクセルとパワポと生データ)の場所(ディレクトリへのパス)を書く必要があるらしい。先日それを体験した。結果は大丈夫として、問題は実験ノートの場所である。紙ノートであればそれは少し面倒である。もしかしたら紙ノートを全部スキャンして….ということも有り得る。一方、エクセルの場合は条件のすべてをそれに記載しておけば、保管は簡単である。また、実験室にノートパソコンを持ち込んで良いような場合、上述のようにプロトコールに従って細胞数や添加した試薬の量を記入していけば、リアルタイムでキレイにノートが完成する。そういった意味でも、エクセルに随時入力していくのが良いし、それをサーバー上の別の場所に保存する必要がある場合は、それをそのままサーバーにアップロードすれば良いので便利である。

実験ノートに書く内容とフォーマット

最近は上記で述べた状況が全部当てはまってしまっているわけである。だからこそ、エクセルで実験ノートをつけるようになった。以前の自分は圧倒的に紙ノート派であったが、ここに来てエクセル管理が非常に便利である。すぐに提出できる。そして、以下が報告書に記載した内容である。

書く内容

- 実験ID

- 日付

- 実験者

- 細胞の継代数

- 使用した試薬類

- 使用した機器類

- 使用したマウスの週齢と実験開始時の各マウスの体重

- プロトコール(1から順番に書く)

こうしてみていると、実験毎にいちいち全部書いていたら大変ででしょうがない。だからこそSOPという考えがあるんだろう。SOPに落とし込んでおけば、個人間のばらつきが減るのと同時に、会社側としても確信を持って事業を展開できるだろう。あと、下記の使用した試薬類、機器類などは、プロトコールとはどうしても性質が異なる。従って、同じエクセルファイルであっても、違うシートに書く、という工夫は当然必要である。

以下がちょっとした注意点である。

使用した試薬類

上述のリストに「使用した試薬類」という項目があるが、これは文字通り、使用した試薬類全部書いたほうが良い。特に面倒なのが、マルチカラーフローサチイトメトリーのように抗体を多く使う実験である。アイソタイプコントロールを含めればかなりの量の抗体になる。遺伝子組み換え実験(制限酵素とバッファーが必要)なんかも、相当にエラいことになると予想できる。本当に面倒であるが、予備実験が終わり、本番のプロトコールが出来上がるあたりの時点でエクセルで作成してしまうのが良い。全部チェックしてエクセルにまとめたときの安心感たるや、なかなかの物だった。

本番の報告書にはこれらを全部を書く必要は無い。しかし、後々になってあれが必要だのこれが必要だの言われたときチェックしていなかった場合は、また実験室に戻って確認し直すという作業が必要になってしまう。これは更に面倒である。これをやっておけば、データに物言いが入った場合も相当な威力で反論出来るし、そうじゃなくても、もう終わった報告書のファイルを開き直してまた編集するとかシンプルに嫌だし、提出後に随分と長い時間経ってからチェックが入るので、書いた内容は全部忘れてしまっている。なので、実験計画時に全部書き出してしまった方が良い。会社のSOPがある場合、すでに使用する物品や試薬が固定されていることも多いので、それを利用しても良い。実験機器についても同様である。

使用したマウスの週齢と実験開始時の各マウスの体重

もう一つ注意点が「実験時のマウスの週齢とマウスの体重」である。マウスは一度使ってしまったらもう手元になくなってしまう。すなわち、これらは後に確認することが出来ない情報なので、実験開始日の週齢と個々の体重を記録しておくのが賢明である。

その一方で、マウスの週齢が結果の解釈にほとんど関係が無いことも多いのも事実と思う。例えば、ex vivoである。マウスの血液から特定の免疫細胞を回収して、それを薬理試験に使用する場合、マウスの週齢はほんとんど関係ないだろう。または、マウスの週齢が高齢過ぎない場合は何でもOKみたいな状態も存分にあり得るし、そもそもそれらは動物実験計画書で担保されていることも多いのではないだろうか。

もう一つこれらを記録しておいたほうが良い理由があって、それは薬物動態の連中がうるさいってことである。彼らの仕事はGMP(Good Manufacturing Practice)だのGLP(Good Laboratory Practice)だのとけっこうつながっていたりするので、そのような情報は重要なんだろう。

すこし話は逸れるが、この点は別の意味があると思う。これが出来ない人間は、その一連の実験を本気でやっていないか、どうでも良い予備実験と本気で思っているフシがあり、製薬会社では技術的に要注意人物の可能性があることがここ一年でわかった。もう一度言うが、薬効薬理の場合は必須なので注意すべきである。これはGLP(Good Laboratory Practice)がどうのって話である。

フォーマット

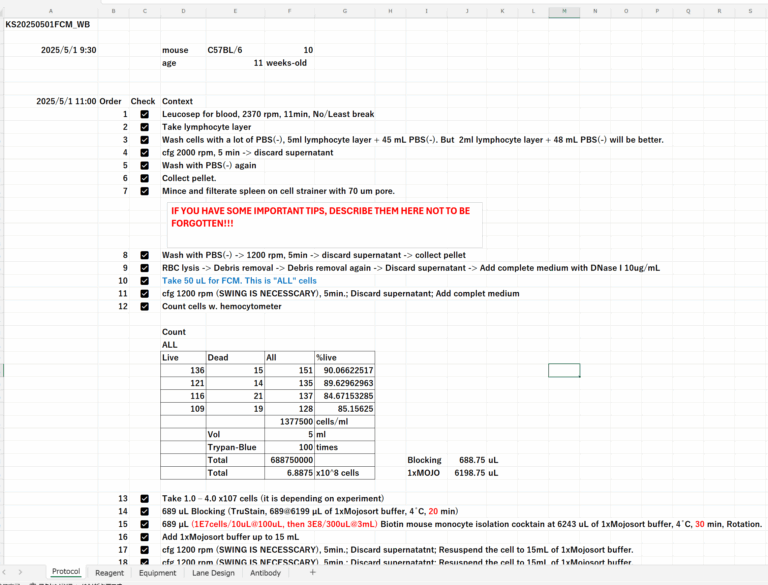

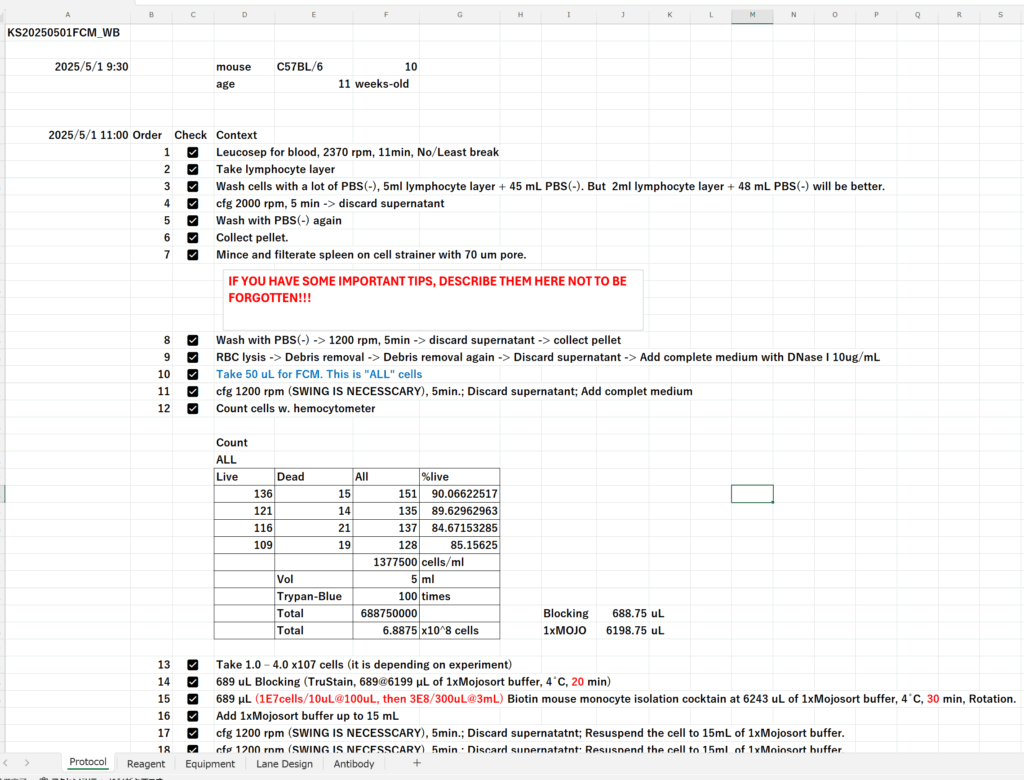

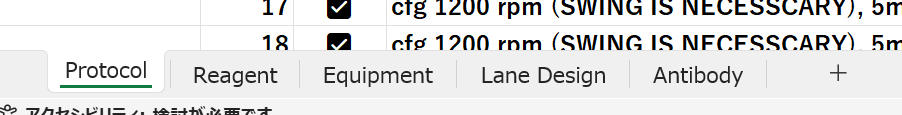

自分の実験ノートのフォーマットは以下の画像のようになっている。

まずは実験ID、次にその作業を行った日付と時間、次にその実験に必要な情報、次にプロトコールである。プロトコールの番号の隣に、チェックマークが入っているが、これは順次チェックしながら作業を進めている。そうしなければ、特に何回目のWashだったか、とか、案外忘れてテキトウになってしまうことが多い。そういうときにこのチェックマークがあまりにも役に立つ。このチェックマークによるプロトコールの順番の把握なんかは、実験台に外部出力用のディスプレイがあって、ノートパソコンを実験室に持っていって良い場合の特権なのかもしれない。

自分はプロトコールとその他の情報(物品リストや、技術員が行った作業など)が別シート(エクセルの下の方にあるタブのヤツ)になっている。プロトコールが始まる前にあまりにも多くの情報が羅列されていると、見ている本人がわかりにくくて仕方がない。だから、記録としては必要だけど、実際の作業には邪魔になる情報は別のシート(別のタブ)にした方が鬱陶しくない。

それでも紙のノートは必須

色々とエクセルによる実験ノートについて語ってきたが、やはり紙のノートは欠かすことができない。例えば、ヒトのPBMC(Peripheral Blood Monoclear Cell)をとある業者から購入したとしよう。そのPBMCを使った後のクライオバイアルのラベルには、製品名やロット番号(バッチ番号)など、その製品に関する情報の全手がかりが記載されている。それを捨てるわけにはいかない。剥がして、何かの台紙に貼って置く必要がある。その超高級台紙が、紙の実験ノートということになる。当然、他の情報はエクセルにすべて記載されているので、その場合に紙に併記すべきなのが実験IDと日付である。自分は基本的に、実験IDと日付はほとんど同じようにしている。実験なんか一日に何個も出来るものではないので、日付がある意味実験IDとも言える。もし実験IDについて会社の規定がある場合は、それに従い、日付も忘れずに記載するって感じである。ラベルを実験ノートに貼り付けて、同時に実験IDと日付を書いておけば、再現性を取ることは全く難しくない。そのためにはどうしても紙ノートは強い。

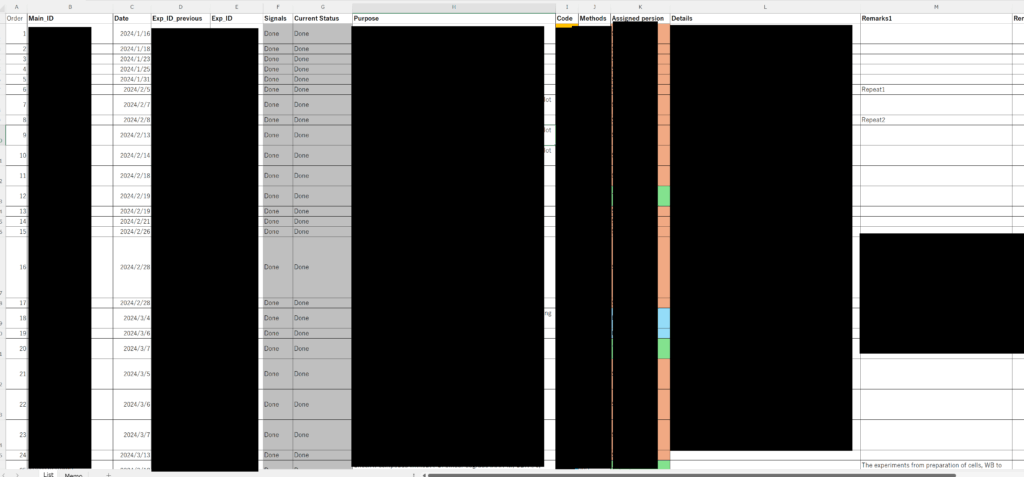

実験ノートの早見表があれば強い

もう一つ、紙ノートでもエクセルでも、早見表も欠かすことができない。年単位で実験してくると、一体いつどんな実験を行ってきたか忘れてしまう。これは実験ノートをしっかり書いておけば良いとかそういう問題ではない。100以上も実験があり、そのどれがなんの実験でどんなデータだったか、いちいち覚えている正常な人間はほぼ100%で居ないだろう。そんなこと知らない奴は居ないと思うのだが、やっぱり聞いてくるイキった奴がいるわけである。そのイキって聞いてくる奴も、大体正しく覚えていない。例えば、これは何回繰り返したか、以前も同じようなデータがあったような気がする、等々。それに加えて、当然ながら自分でも覚えていない。そういうわけで、この早見表、結果のまとめ、Inventory Listと言い方は様々であるが、これが圧倒的に有用になる。

これはどちらかといえば、自分の実験を成功させるための管理表である。正直、イキってガントチャートとか、工程表とかを書く前に、これを書いて目的を達成するためにはどんなデータがあとどのくらい必要なのか把握したほうが、結果的に早く成果を出せるような気がしている。ガントチャートや工程表は、もはや考える必要がない作業の場合、すなわち工場やシフト制の勤務で使われる手法である。すでに工数が決まっているような、不確定な事が出来る限り少なく、もはややれば終わるという場合の手法であることを、ガントチャートに書いて…とか言ってくるポイントレスな野郎は知っているのだろうか。研究では、不確定なことが多く、課題や問題を次々に解決していく必要があり、常に目的やゴールを捉える必要がある。言ってみれば、工数が不確定なのである。誰がどの工程を行っていて、進捗はどれくらいか等を把握するためのガントチャートや工程表は、研究、特にメカニズム解明などではほとんど役に立たないと思う。もちろん、ある手法が既にルーチンワーク化しており、この課題を解決するためにそのルーチンワークをこなせば良いという、とある小さな課題のクリアのためにはガントチャートでも良いのだろうけど、そういうことは研究職ではなく技術員のやることである。一度問題解決の体を成してきたら、この早見表の方が脳の整理に役立つと考えている。

ということで、このようなデータの早見表は、「ある目的や仮設を証明するためには、どんなデータが必要なのか」を俯瞰するのには非常に良い管理方法だと思う。あと、この表にどのデータ(結果)がどのディレクトリに入っているか、その解析結果のログやフォローアップなども自由に書き込んでおけば、いちいちディレクトリやパワーポイントを片っ端から開いて内容を確認しなくても、ある程度把握し直すことだって可能である。昔に行った実験を忘れて、同じ失敗を繰り返してしまうようなことも少なくなるに違いない。もしくは、昔のデータを今見てみたら実は新しく立てた仮設通りだった、とか、昔はイマイチわからなかったことも、現在ではスッとつながったりする。

まとめ

実験室にノートパソコンを持ち込んで使うことが許可されており、そして実験台に外部出力用ディスプレイが備え付けてある場合、実験ノートをエクセルで準備して、そのプロトコールを辿りながら実験するのは最強である。その場合、準備したエクセルの実験ノートに細胞数や使用したバッファーの量などを入力しながら作業を進めることができ、実験終了と同時に実験ノートの記入が終了していることになる。その一方、ロット番号が書かれたラベルなどは紙に貼り付けて管理する方が良く、これらもかなり重要な情報源だったりするので、そのための紙ノートは必要不可欠である。これらに加えて、これまで行ってきた実験を簡単にまとめた早見表も作成しておけば、実験に関して「そんなん覚えてる奴おらんやろ」的な質問をされても、比較的すぐに回答することが出来るし、実験の目的と照らし合わせながら、必要なデータが得られているのか、他にどんなデータが必要なのか等を俯瞰することが出来、それにより目的達成までの計画を練ったり、過去のデータと新しいデータを比べてみたり、思い出したり、メカニズムやストーリーの理解に役立つ。