日付;2024/05/03(金)

実は、先日から解析に関連する記事で一部を有料化している。それについて、ここで説明しようと思う。

codocというサービスで一部の記事を有料にした

先日から、Python、R、その他の手法を載せた記事の一部、特に、個人的に苦労した解析などは有料化することにした。その目的は「収益というモチベーションにより、その記事のクオリティーやサポートを継続し、自他にとってさらに有用な記事にすること」である。これにより、今後、さらに踏み込んだ情報を垂れ流しにすることなく、本当に必要なひとに伝えることができるのではないかと思っているところである。そして、その記事を購入したひとには、その記事に関してサポートする、ということを考えている。その有料化のためのツールとして、codoc(https://codoc.jp/)(購読と読むらしい。)というサービスを利用することにした。

自分が調べた範囲では、このcodocというサービスは自分の記事を有料化するための最も簡単なツールだった。他のツールなどでは、自分の家を事業所にして、必要に応じて住所や連絡先など、すべてを公開する必要がある。当然、こちらのほうが色々と融通が効くのだが、如何せん、それだと起業みたいになってしまって、かなりの敷居の高さである。メルカリやベストバイで気軽にUsed品を売買する、みたいなそれとは別物になってしまう可能性がある。一方、このcodocはアカウントを作ってそこに登録したクレジットカードなり銀行口座なりでお金のやり取りをするという、シンプルな仕組みなので、非常に手軽だった。欠点としは、かなりの手数料を取られてしまう。1/3はむしり取られる。でも、考えてみれば、販売のためのいろいろな手続きを、おそらくは代行してもらっている形になるのだろうから、それも仕方ないことなのだろう。

最近では「はてなぶろぐ」でも導入されたようだ。そういうこともあり、このcodocは信頼できるサービスであると思う。

購入の方法

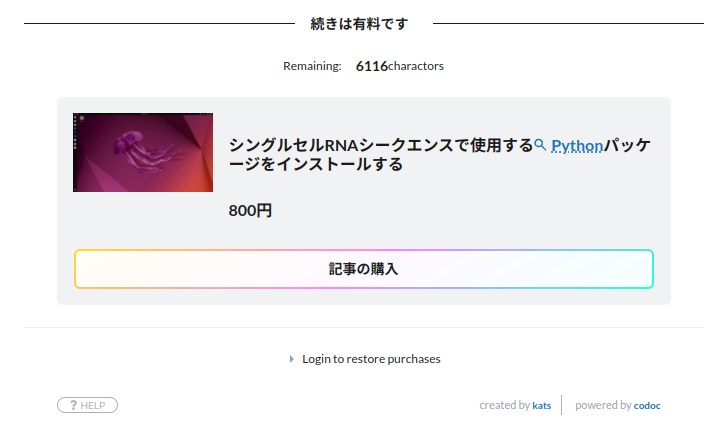

手順自体は非常に簡単だが、精神的にかなり面倒である。codocでアカウントを作り、色々とクレジットカードだの銀行口座だの連絡先だのを登録する。それが済めば、以下の画像からログインして支払いして、記事を読むことができる、という仕組みである。

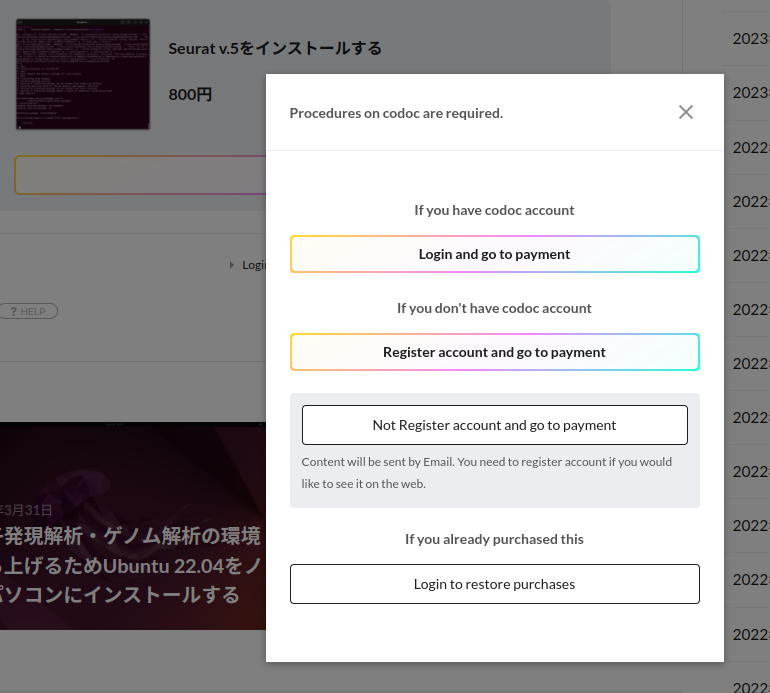

「記事の購入」というボタンを押して見ると、以下のような画面になる。

なぜか英語で書いてあるが、おそらく、このブログを読んでいるひとたちは、みんな、研究者か学生だと思うので、英語でもOKだろうと思う。そんなもん、論文なんて全部英語だし、企業のひとだったら日常で英語に触れる可能性がある。

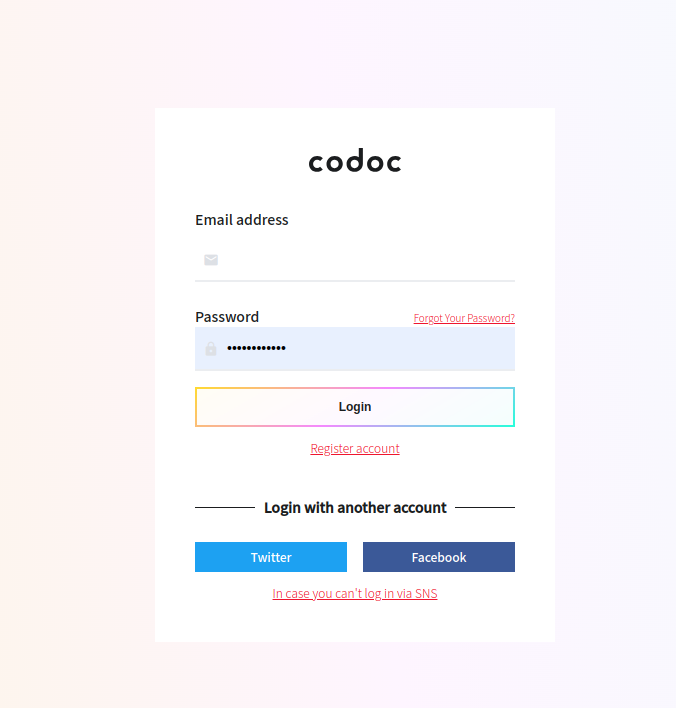

何度も書いてしまうが、もしすでに購入していて、もう一度記事を読みたいときには、何故か虹色に光っていない「Login to restore purchase」を押してほしい。そうすると以下のcodocのログインページに飛んで、そこから色々とみることが出来るはずである。

一部の記事を有料にした理由

バイオインフォマティクスの解析、特に遺伝子発現関連の解析について公開していこうと決めたわけだが、ひとつ問題がある。世の中には、公式のインストラクションやマニュアルを単になぞっただけの、全く実用性のないコードを公開しているブログも多い。その理由の一つに、実際に動くようにするためにはかなりの労力を要するためであると思う。そんなものは他人だけでなく、自分のためにならない。そして、実際の解析や研究にすぐに活用することが可能であり、ちゃんと動く解析コードを公開していこうとすると、その労力もけっこうなものになる。こういった品質やサポート面、責任の付与というところで、収益化しようとなった。収益化することで、記事のクオリティーもあがり、責任感のある内容になり、最新の解析方法に関する関心やモチベーションもあがり、これらは自分の解析能力を維持、向上させることにもなる。なぜか異常に給与の低い日本の研究者にとっては必要なことである。圧倒的に良いことが多い。対価とは何か、日本が世界から取り残される圧倒的な理由が、それを正しく理解していないためである。法外になってくればそれはただの詐欺であるが、一般的には責任のあるところには必ず金が必要である。これは逆も成り立っており、賃金の少なすぎる仕事は、責任も乏しい。

自分の持っているスキルで収益化するのは素晴らしいことである。本当に必要なひとにこそ届けることが出来るってわけである。こういう活動が将来的にどんなことにつながるのか、いまいち予測はできない。しかし、本当に必要としているひとに伝えたほうが、何倍もやり甲斐があるってものである。買ってくれた記事については、出来る限りサポートしていこうと思う。だから、もし買ってくれた方がこの記事を読んでいたのだとしたら、その記事に書いてある技術についてはぜひ連絡先から質問をしてほしいところである。こちらとしても喜んでその課題を解決していこうと考えている。